はじめに

現代社会では、常に通知が鳴り響き、マルチタスクが当たり前となる中で、私たちの集中力は日々試されています。「集中して作業に取り組みたいのに、なかなか続かない」という悩みを抱える方は少なくないでしょう。そんな中で長年にわたり支持されてきたのが、25分の作業と5分の休憩を繰り返す「ポモドーロテクニック」です。しかし、このテクニックも万能ではありません。作業の種類や個人の特性によっては、従来の方法では十分な効果が得られないケースもあるのです。

本記事では、従来のポモドーロテクニックの限界を超え、現代の働き方に合わせて進化させた7つの最新時間管理術をご紹介します。これらのテクニックを活用することで、あなたの集中力と生産性は確実に向上するでしょう。デジタル時代の新しい働き方に最適化された、進化版ポモドーロテクニックの世界へようこそ。

ポモドーロテクニックの基本と限界点

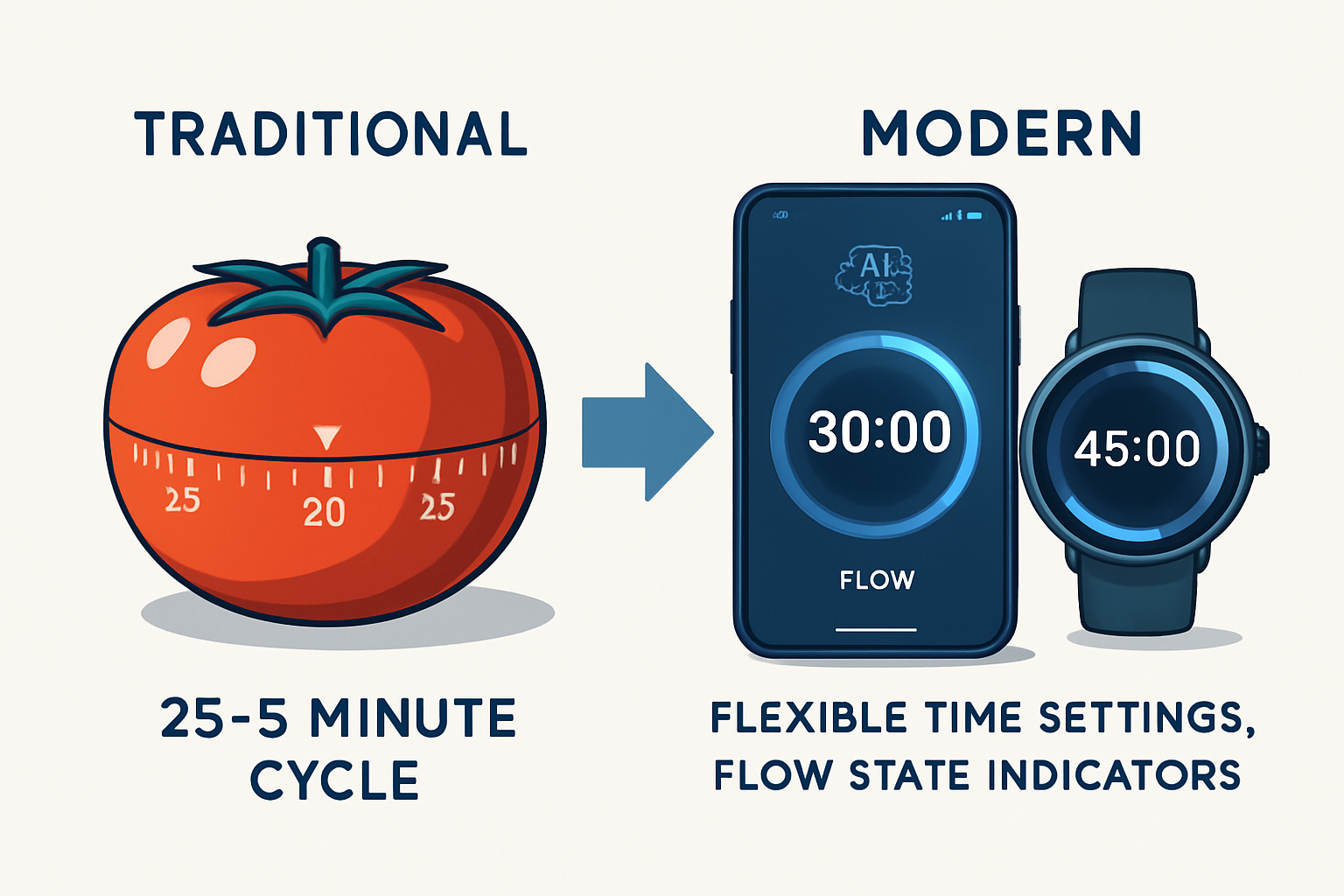

ポモドーロテクニックとは、1980年代にイタリアの大学生フランチェスコ・シリロによって考案された時間管理法です。トマト型のキッチンタイマー(イタリア語で「ポモドーロ」)を使ったことからこの名前が付きました。基本的な流れは非常にシンプルです。25分間集中して作業し、その後5分間の短い休憩を取ります。これを1ポモドーロとし、4ポモドーロごとに15〜30分の長めの休憩を挟みます。

このテクニックが広く支持される理由は、科学的な根拠があるからです。人間の集中力は一般的に25分程度で低下し始めるという研究結果があります。また、定期的な休憩を挟むことで脳の疲労を防ぎ、長時間にわたって高いパフォーマンスを維持できるのです。さらに、作業時間を区切ることで「締め切り効果」が生まれ、集中力と効率が高まります。

しかし、従来のポモドーロテクニックには限界もあります。例えば、プログラミングやライティングなど、フロー状態(没入感)に入ると中断したくない作業もあります。また、個人の集中力のリズムは25分サイクルに限らず、タスクの難易度によっても最適な時間は変わってきます。さらに、現代のデジタル環境では、通知やメールなど様々な誘惑が集中を妨げる要因となっています。

こうした限界を克服するために、ポモドーロテクニックも進化する必要があるのです。次からは、現代の働き方に合わせた進化版ポモドーロテクニックをご紹介していきます。

進化版ポモドーロ① – フレキシブルタイム法

フレキシブルタイム法の概要と特徴

フレキシブルタイム法は、従来の25分・5分という固定サイクルから脱却し、作業内容や個人の状態に合わせて時間を柔軟に調整する方法です。この方法の最大の特徴は、「一律のタイムフレームではなく、タスクの性質に合わせた最適な時間設定」にあります。

例えば、高度な集中力を要する分析作業では45分・10分のサイクル、クリエイティブな発想が必要な企画作業では20分・7分のサイクルというように、タスクごとに最適な時間配分を見つけることができます。これにより、従来のポモドーロテクニックでは得られなかった効率性と快適さを実現できるのです。

作業タイプ別の最適な時間設定

作業タイプによって最適な時間設定は異なります。以下に代表的な作業タイプと推奨時間設定をご紹介します。

クリエイティブ作業(アイデア出し、ブレインストーミングなど): 短めの集中時間(15〜20分)と少し長めの休憩(7〜10分)が効果的です。短時間で集中的に発想し、休憩中に無意識的な思考(インキュベーション)を促すことで、創造性が高まります。

分析作業(データ分析、調査、読書など): 長めの集中時間(40〜50分)と標準的な休憩(5〜10分)が適しています。分析作業は一度流れに入ると中断したくないため、長めの集中時間が効果的です。

ルーティン作業(メール対応、書類整理など): 標準的な集中時間(25〜30分)と短めの休憩(3〜5分)で効率よく進められます。比較的負荷の低い作業なので、従来のポモドーロに近い設定が適しています。

実践方法とツール紹介

フレキシブルタイム法を実践するには、まず自分の作業を上記のようにタイプ分けしましょう。そして、各タイプに最適な時間設定を試しながら見つけていきます。最初は従来のポモドーロから少しずつ調整し、自分に合ったリズムを探ることをおすすめします。

実践に役立つツールとしては、カスタマイズ可能なポモドーロタイマーアプリが便利です。「Focus To-Do」や「Forest」などのアプリでは、作業時間と休憩時間を自由に設定できます。また、「Toggl Track」のようなタイムトラッキングツールと組み合わせれば、どの時間設定が最も生産性が高かったかを分析することも可能です。

フレキシブルタイム法の最大の利点は、自分の生体リズムやタスクの性質に合わせた最適な時間管理ができることです。固定概念にとらわれず、自分だけの理想的なリズムを見つけてみてください。

進化版ポモドーロ② – フロー状態活用法

フロー状態とは何か

フロー状態とは、心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した概念で、「完全に没入し、集中している状態」を指します。時間の感覚が失われ、作業そのものに深く没頭している状態です。プログラマーが何時間もコードを書き続けたり、作家が一気に執筆を進めたりする際に経験する、いわゆる「ゾーン」に入った状態がこれにあたります。

フロー状態に入ると、生産性が飛躍的に向上し、創造性も高まります。脳内ではドーパミンやエンドルフィンなどの神経伝達物質が分泌され、高いパフォーマンスと同時に充実感も得られるのです。しかし、従来のポモドーロテクニックでは、25分経過後に強制的に休憩を取ることになるため、せっかくのフロー状態が中断されてしまうという問題がありました。

ポモドーロとフロー状態を組み合わせる方法

フロー状態活用法では、ポモドーロテクニックの構造化された時間管理の利点を活かしながら、フロー状態を尊重するアプローチを取ります。具体的には以下のようなステップで実践します。

1.まずは通常のポモドーロ(25分作業・5分休憩)で作業を開始します。

2.25分経過時にフロー状態に入っていると感じる場合は、タイマーをリセットして追加で25分継続します。

3.フロー状態が続く限り、このリセットを繰り返します(ただし最大2時間程度を目安に)。

4.フロー状態が終わったら、通常より長めの休憩(フロー時間の約20%)を取ります。

このアプローチにより、集中力が高まっている貴重なフロー状態を無駄にすることなく、かつ長時間の作業による疲労も防ぐことができます。

フロー状態を促進するための環境設定

フロー状態に入りやすくするための環境設定も重要です。以下のポイントを意識してみましょう。

物理的環境の最適化:

騒音を遮断するノイズキャンセリングヘッドホンの使用や、集中を妨げない適度な照明、快適な作業姿勢を保てる椅子など、外部からの妨害を最小限にする環境を整えましょう。

デジタル環境の整備:

通知をオフにする、集中モードを活用する、作業に関係ないタブやアプリを閉じるなど、デジタルな誘惑を排除します。

ルーティンの確立:

特定の音楽を流す、アロマを焚く、集中のためのマントラを唱えるなど、フロー状態に入るための「儀式」を作ることで、脳に集中モードへの切り替えを促すことができます。

フロー状態活用法は、特にクリエイティブな作業や複雑な問題解決に取り組む際に効果を発揮します。自分のフロー状態のパターンを理解し、それを尊重した時間管理を行うことで、生産性と充実感の両方を高めることができるでしょう。

進化版ポモドーロ③ – タスク難易度対応法

タスクの難易度による時間配分の最適化

タスク難易度対応法は、作業の難しさや複雑さに応じてポモドーロの時間配分を調整する方法です。すべてのタスクを同じ時間枠で処理しようとすると、簡単なタスクには時間が余り、難しいタスクには時間が足りないという非効率が生じます。

この方法では、タスクの難易度を評価し、それに応じて最適な時間配分を行います。例えば、難易度の高いタスクには長めの集中時間と十分な休憩を、難易度の低いタスクには短めの集中時間と最小限の休憩を設定します。これにより、各タスクに最適な時間とエネルギーを配分できるようになります。

また、難易度の高いタスクは脳のエネルギー消費も大きいため、適切な休憩時間を設けることで脳の回復を促し、持続的なパフォーマンスを維持することができます。

難易度評価システムの導入方法

タスク難易度対応法を実践するには、まず簡単な難易度評価システムを導入します。以下のような3段階または5段階の評価基準を設けると良いでしょう。

3段階評価の例:

•難易度1(低):ルーティン作業、単純作業(メール確認、データ入力など)

•難易度2(中):標準的な思考を要する作業(レポート作成、資料作成など)

•難易度3(高):創造的思考や複雑な問題解決を要する作業(企画立案、プログラミングなど)

5段階評価の例:

•難易度1:ほぼ自動的にできる作業

•難易度2:少し注意が必要な作業

•難易度3:通常の集中力が必要な作業

•難易度4:高い集中力と思考力が必要な作業

•難易度5:最大限の集中力と創造力が必要な作業

タスクリストを作成する際に、各タスクに難易度を付けておくことで、適切な時間配分の目安になります。

難易度別ポモドーロの実践例

難易度別の具体的なポモドーロ設定例をご紹介します。

難易度1(低)のタスク:

•集中時間:15〜20分

•休憩時間:3〜5分

•連続ポモドーロ数:6〜8回(その後長めの休憩)

難易度2(中)のタスク:

•集中時間:25〜30分

•休憩時間:5〜7分

•連続ポモドーロ数:4〜5回(その後長めの休憩)

難易度3(高)のタスク:

•集中時間:40〜50分

•休憩時間:10〜15分

•連続ポモドーロ数:2〜3回(その後長めの休憩)

実践する際のポイントは、難易度の高いタスクほど、一日の中で最も集中力が高い時間帯(多くの人は午前中)に取り組むことです。また、難易度の高いタスクと低いタスクを交互に配置することで、脳に適度な刺激と休息を与えることができます。

タスク難易度対応法を取り入れることで、各タスクに最適なエネルギー配分が可能になり、一日を通して高いパフォーマンスを維持できるようになるでしょう。あなたのタスクの性質に合わせて、最適な時間設定を見つけてみてください。

進化版ポモドーロ④ – デジタルデトックス併用法

デジタル機器による集中力低下問題

現代社会では、スマートフォンやパソコンからの絶え間ない通知、SNSの誘惑、メールチェックの習慣など、デジタル機器が私たちの集中力を著しく低下させています。カリフォルニア州立大学の研究によると、作業中に通知によって中断されると、元の集中状態に戻るまで平均23分かかるとされています。また、スマートフォンが視界に入るだけでも認知能力が低下するという研究結果もあります。

従来のポモドーロテクニックでは、作業中の外部からの中断を避けるよう推奨していますが、デジタル機器自体の存在がもたらす「内部からの中断」(つい確認したくなる衝動)については十分に対処できていませんでした。デジタルデトックス併用法は、この問題に正面から取り組む進化版ポモドーロテクニックです。

ポモドーロ中のデジタルデトックス実践法

デジタルデトックス併用法の基本は、ポモドーロの作業時間中に徹底したデジタル機器からの解放を実践することです。具体的には以下のステップで実施します。

1.作業準備段階:ポモドーロを始める前に、必要な情報やファイルをすべて用意し、オフラインでも作業できる状態にします。

2.デジタル環境の整理:

•スマートフォンは別室に置くか、最低でも机から見えない場所にしまう

•パソコンの通知をすべてオフにする

•作業に関係ないブラウザタブやアプリをすべて閉じる

•可能であれば、Wi-Fiやモバイルデータ通信をオフにする

3.アナログツールの活用:

•紙のノートとペンを用意し、デジタルツールに頼らない作業環境を整える

•物理的なタイマー(キッチンタイマーなど)を使用する

4.段階的な実践:

いきなり完全なデジタルデトックスが難しい場合は、「最初の3ポモドーロはメール確認禁止」など、段階的に制限を設けていきます。

このアプローチにより、外部からの中断だけでなく、内部からの中断(誘惑)も最小限に抑えることができ、真の意味での「深い集中」が可能になります。

進化版ポモドーロ⑤ – 身体活動連動法

座りっぱなしの弊害と身体活動の重要性

長時間のデスクワークによる座りっぱなしの生活は、現代人の健康を脅かす「新たな喫煙」とも呼ばれています。米国心臓協会の研究によると、1日に6時間以上座っている人は、心臓病や糖尿病のリスクが大幅に上昇するとされています。また、長時間の座位姿勢は、腰痛や肩こりの原因となるだけでなく、脳の血流も低下させ、集中力や創造性にも悪影響を及ぼします。

従来のポモドーロテクニックでは、休憩時間の過ごし方について具体的な指針がなく、多くの人はそのまま座ったままSNSをチェックするなど、実質的な休息になっていないケースが多いのが現状です。身体活動連動法は、ポモドーロの休憩時間に意識的な身体活動を取り入れることで、心身のパフォーマンスを最大化する進化版テクニックです。

休憩時間に取り入れるマイクロエクササイズ

身体活動連動法では、ポモドーロの休憩時間(5分間)に簡単なマイクロエクササイズを取り入れます。これらのエクササイズは特別な道具や広いスペースを必要とせず、オフィスや自宅でも気軽に実践できるものです。

5分休憩時のマイクロエクササイズ例:

1.デスクストレッチ:

•首回し(左右各5回)

•肩回し(前後各10回)

•胸を開くストレッチ(30秒×2回)

•手首と指のストレッチ(各30秒)

2.簡易有酸素運動:

•その場足踏み(1分間)

•デスクの横でスクワット(10回×2セット)

•腕立て伏せ(壁に手をついた簡易版でも可)(10回)

3.目の疲れ対策:

•20-20-20ルール(20秒間、20フィート[約6メートル]先を見る)を実践

•目を閉じて深呼吸(30秒)

長めの休憩(15〜30分)では、短い散歩や階段の上り下りなど、より本格的な身体活動を取り入れることをおすすめします。これにより、脳内の血流が増加し、次の作業セッションでの集中力と創造性が向上します。

作業効率を高める動きと呼吸法

身体活動だけでなく、作業中の姿勢や呼吸法も集中力と生産性に大きく影響します。以下のテクニックを日常的に取り入れてみましょう。

最適な作業姿勢:

•背筋を自然に伸ばし、肩の力を抜く

•足は床にしっかりとつける

•モニターは目線と同じ高さに調整

•1時間に1回は姿勢を確認し、調整する

集中力を高める呼吸法:

•4-7-8呼吸法:4秒間かけて鼻から息を吸い、7秒間息を止め、8秒間かけて口からゆっくり息を吐く

•ボックスブリージング:4秒吸う、4秒止める、4秒吐く、4秒止める、を繰り返す

これらの呼吸法は、ポモドーロの開始前や、集中力が途切れそうになったときに実践すると効果的です。特に4-7-8呼吸法は、交感神経(緊張状態)から副交感神経(リラックス状態)への切り替えを促し、集中力の質を高めます。

身体活動連動法の最大の利点は、単なる時間管理を超えて、心身の健康と生産性を同時に向上させることができる点です。「座りっぱなしの1時間は20分の運動効果を打ち消す」とも言われる現代社会において、意識的に身体を動かす習慣を取り入れることは、長期的な健康と生産性の維持に不可欠です。あなたのポモドーロ休憩時間を、スマホをチェックする時間ではなく、心身をリフレッシュする貴重な機会として活用してみてください。

進化版ポモドーロ⑥ – 習慣化システム

ポモドーロテクニックを習慣化する難しさ

ポモドーロテクニックの効果は多くの人が認めるところですが、継続的に実践できている人は意外と少ないのが現実です。その理由はいくつか考えられます。まず、新しい時間管理法を取り入れるには、既存の作業習慣を変える必要があり、これには相当な意志力が求められます。また、すぐに目に見える効果が現れないと、モチベーションの維持が難しくなります。さらに、忙しい日や締め切りが迫っている時には、「今日だけは」と例外を作ってしまい、それが積み重なって習慣が崩れてしまうケースも多いのです。

習慣化システムは、こうした継続の難しさを科学的アプローチで克服し、ポモドーロテクニックを無理なく日常に定着させるための進化版メソッドです。

習慣形成の科学と応用方法

習慣形成に関する科学的研究によると、新しい習慣が定着するまでには平均66日かかるとされています(ロンドン大学の研究より)。また、習慣形成には「きっかけ→行動→報酬」というループが重要であることも分かっています。これらの知見を応用し、ポモドーロテクニックを習慣化するための具体的な方法を見ていきましょう。

1. マイクロハビット化: 最初から完璧なポモドーロテクニックを目指すのではなく、「1日1ポモドーロ」など、非常に小さな目標から始めます。これを「マイクロハビット」と呼びます。小さすぎて断れないほど簡単な目標を設定することで、始めるハードルを下げ、成功体験を積み重ねていきます。

2. 習慣のスタック: 既存の習慣に新しい習慣を「スタック(積み重ね)」する方法です。例えば「コーヒーを飲んだ後に1ポモドーロ」「昼食後に2ポモドーロ」など、すでに定着している行動の直後にポモドーロを実行することで、自然な流れを作ります。

3. 環境デザイン: 習慣化を促進する環境を意識的に作ります。例えば、作業デスクにポモドーロタイマーを常に見える位置に置く、スマホの待ち受け画面にポモドーロのリマインダーを設定する、作業開始のルーティン(特定の音楽をかける、香りをつけるなど)を確立するといった工夫です。

4. 習慣トラッキング: カレンダーや専用アプリでポモドーロの実施状況を記録します。「連続記録を途切れさせたくない」という心理(ストリーク効果)を活用し、継続のモチベーションを高めます。

継続のためのモチベーション維持術

習慣化の過程で最も重要なのは、モチベーションの維持です。以下の方法を取り入れることで、長期的な継続が可能になります。

1. 即時的な報酬システム: ポモドーロ完了ごとに小さな報酬を自分に与えます。例えば、1ポモドーロ完了ごとにポイントを貯め、一定ポイントで自分へのご褒美(好きな飲み物、短い娯楽時間など)に交換するシステムを作ります。

2. 可視化による進捗確認: ポモドーロの累積数や、それによって完了したタスクを視覚的に記録します。「今週は15ポモドーロで3つの重要タスクを完了した」など、具体的な成果を確認することで達成感が得られます。

3. アカウンタビリティの活用: 同僚や友人とポモドーロの実践状況を共有したり、SNSで進捗を報告したりすることで、外部からの期待という形で継続の動機付けを強化します。

4. 柔軟性の確保: 完璧主義は習慣化の大敵です。「今日はポモドーロができなかった」と挫折するのではなく、「明日また再開すればいい」という柔軟な姿勢を持つことが長期的な継続のカギとなります。

習慣化システムの最大の利点は、意志力に頼らずに自動的にポモドーロテクニックを実行できるようになる点です。習慣化に成功すれば、「ポモドーロをやるべきか迷う」というメタ認知的負荷がなくなり、より多くの精神的エネルギーを実際の作業に向けることができます。66日間の習慣形成期間を乗り越えれば、ポモドーロテクニックは歯磨きのように自然な日課となり、生産性向上の強力な武器となるでしょう。

進化版ポモドーロ⑦ – AIアシスタント活用法

AIと時間管理の融合

テクノロジーの進化により、時間管理の世界にもAI(人工知能)が本格的に参入してきています。従来のポモドーロテクニックは単純なタイマー機能が中心でしたが、最新のAIアシスタントは単なる時間計測を超え、ユーザーの作業パターンを学習し、最適な時間管理を提案してくれるようになりました。

AIアシスタント活用法は、人間の意思決定の弱点(先延ばし、集中力の変動、適切な休憩タイミングの見極めなど)をAIの強み(データ分析、パターン認識、客観的判断)で補完する進化版ポモドーロテクニックです。これにより、より科学的かつパーソナライズされた時間管理が可能になります。

おすすめのAIポモドーロアプリと設定方法

現在利用可能なAIポモドーロアプリには、様々な特徴と機能があります。以下に特におすすめのアプリとその活用法をご紹介します。

1. Focus App(AI学習型ポモドーロ):

このアプリの特徴は、ユーザーの集中パターンを学習し、最適な作業時間と休憩時間を提案してくれる点です。例えば、午前中は45分の集中が可能だが、午後は25分が限界というパターンを検出し、時間帯に応じた最適なポモドーロサイクルを提案します。

設定方法:

•最初の1週間は従来の25-5分サイクルで使用し、AIに学習データを提供

•「パーソナライズモード」をオンにして、AIの提案に従う

•週次レポートを確認し、自分の生産性パターンを理解する

2. TimeMaster(タスク最適化AI):

このアプリは、入力したタスクの性質や難易度、締め切りなどを分析し、最適なポモドーロ配分を提案します。例えば、「この企画書は合計6ポモドーロが必要で、午前中に集中して取り組むべき」といった具体的なアドバイスを提供します。

設定方法:

•タスク入力時に詳細情報(予想所要時間、難易度、締め切り)を記入

•「AIスケジューリング」機能を有効にする

•完了したタスクにフィードバックを提供し、AIの精度を向上させる

3. FocusBuddy(AIコーチング型):

このアプリの特徴は、AIコーチが人間のコーチのように励ましやアドバイスを提供してくれる点です。集中力が低下しそうなタイミングで適切な介入を行い、モチベーションを維持します。

設定方法:

•性格タイプや好みのコーチングスタイルを初期設定で選択

•「集中モニタリング」機能(カメラやキーボード入力の分析)を許可

•定期的なフィードバックセッションでAIコーチとの相性を調整

これらのアプリに共通する重要な設定ポイントは、プライバシー設定の確認と、AIへの適切なフィードバック提供です。AIの学習精度は提供するデータの質に大きく依存するため、定期的に自分の体験をアプリに伝えることが重要です。

未来の時間管理テクノロジーの展望

AIと時間管理の融合は始まったばかりであり、今後さらに革新的な発展が期待されています。近い将来実現する可能性が高い技術としては、以下のようなものが挙げられます。

1. 生体データ連動型ポモドーロ: スマートウォッチやウェアラブルデバイスから取得した心拍数、脳波、体温などのバイオメトリクスデータと連動し、ユーザーの生理的な状態に基づいて最適な作業・休憩タイミングを提案するシステム。例えば、集中力の低下を生体データから検知し、休憩のタイミングを自動調整します。

2. 環境適応型AI: 周囲の騒音レベル、照明条件、気温などの環境データを取得し、最適な作業条件を提案するAI。例えば、「現在のカフェは騒がしいので、次のポモドーロは25分ではなく20分に短縮することをお勧めします」といった具体的なアドバイスを提供します。

3. チーム同期型ポモドーロ: リモートワークが一般化する中、チームメンバー全員のポモドーロサイクルを同期させ、集中作業時間と会議・コミュニケーション時間を最適化するAIシステム。これにより、「ゾーン」に入っているときの不要な中断を減らし、チーム全体の生産性を向上させます。

AIアシスタント活用法の最大の利点は、自分では気づきにくい作業パターンや集中力の変動を客観的に分析し、科学的根拠に基づいた最適化を行える点です。ただし、AIはあくまでもツールであり、最終的な判断と選択は人間が行うことを忘れないようにしましょう。テクノロジーと人間の知恵を組み合わせることで、ポモドーロテクニックはさらに進化し、私たちの生産性と創造性を新たな高みへと導いてくれるでしょう。

結論

本記事では、従来のポモドーロテクニックの限界を超え、現代の働き方に合わせて進化させた7つの最新時間管理術をご紹介しました。フレキシブルタイム法、フロー状態活用法、タスク難易度対応法、デジタルデトックス併用法、身体活動連動法、習慣化システム、そしてAIアシスタント活用法。これらはそれぞれ独立した手法ですが、組み合わせることでさらに効果を高めることができます。

重要なのは、これらのテクニックを自分の作業スタイルや生活リズムに合わせてカスタマイズすることです。例えば、クリエイティブな仕事が多い方はフロー状態活用法を中心に、デジタル依存傾向がある方はデジタルデトックス併用法を重視するなど、自分に合った「マイ・ポモドーロ・システム」を構築してみてください。

時間管理は単なるテクニックではなく、自分自身との対話であり、より良い仕事と生活のバランスを実現するための旅です。今日から、紹介した7つの進化版ポモドーロテクニックのうち1つだけでも試してみることをおすすめします。小さな一歩から始めて、徐々に自分に合ったシステムを作り上げていきましょう。

あなたの時間は有限です。しかし、その使い方は無限の可能性を秘めています。進化版ポモドーロテクニックを活用して、より充実した時間管理と、持続可能な生産性向上を実現してください。